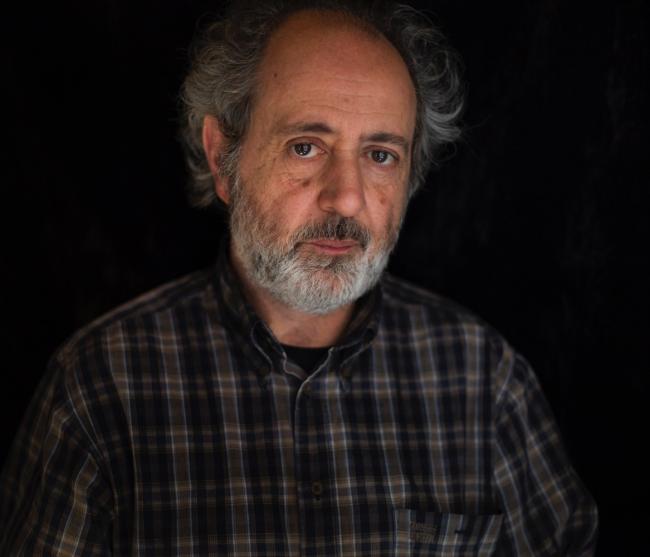

In occasione del 2° Festival Flaiano di Giornalismo e Fotografia, in programma all’Aurum di Pescara, abbiamo incontrato il celebre fotografo professionista Dario Coletti, premiato durante la seconda giornata della manifestazione con il Premio Internazionale alla carriera.

Cosa l’ha spinta e dato impulso, da sempre, all’attenzione nei confronti del sociale, nei suoi aspetti più tradizionali che il nostro Paese sa offrire?

La condizione in partenza di uomo è sempre importante e in qualche modo influenza il suo percorso. Nel mio caso la provenienza proletaria e il vivere sulla mia pelle, nei primi anni della mia vita le contraddizioni che questa condizione mi creava, sicuramente è stato il vettore che mi ha portato ad interessarmi di questioni sociali. Quando parlavo di classi, di gente che lavorava, parlavo di me e della mia famiglia. Inoltre ero molto influenzato da determinate letture e cinema: ad esempio ricordo benissimo che in tenerissima età, non avevo più di sette o otto anni, di fronte al film di John Ford “Furore”, tratto dal romanzo di John Steinbeck, in qualche modo mi emozionavo verso quel bianco/nero e quelle atmosfere, situazioni e condizioni, tanto che nel tempo ritrovai più di una volta le mie immagini quasi specchiate rispetto a quelle del film. Poi ancora sicuramente la lettura del neo-realismo italiano, come Pavese, Vittorini, Pasolini e più avanti di altri generi, comunque di tutte quelle persone che parlavano della reale condizione del proletariato o anche della ribellione di quegli uomini, in qualche modo mi influenzavano, creando in me una coscienza che negli anni è poi diventata il segno distintivo del mio lavoro.

Come descriverebbe la sua arte a qualcuno che non la conosce?

Un autore rappresenta la persona più sbagliata per commentare e definire il proprio lavoro; per farlo c’è bisogno di professionisti che li studiano e, in qualche modo, poi ne tirino fuori le caratteristiche fondamentali. Posso dire, per me, che ho intrecciato l’amore per il sociale alla fotografia, formale ma anche “artistica”, termine che utilizzo, anche se non mi appartiene. Anche questo è un dato che nasce dalla mia vita nell’infanzia: mio padre portava a casa, settimanalmente o quindicinalmente, dei libri d’arte, tipo monografie su Giotto, Goya, i grandi pittori del Rinascimento italiano quali Michelangelo e Leonardo, ma anche contemporanei del Novecento; ecco mentre le studiavo e osservavo era per me come guardare dei fumetti, ad esempio nei quadri di Bosch cercavo i particolari, mi piaceva l’orrido, quei corpi a volte straziati, a volte gaudenti; ecco, questa una delle strade che mi hanno condotto a uno stile fotografico maggiormente formale, autoriale, mentre dall’altro lato, come dicevo prima, c’era l’immaginario di un bambino che guardava i film di Ford o John Houston (Moby Dick). Insomma il legame con le questioni sociali, aggiunto a quello emotivo della pittura, hanno caratterizzato il mio sguardo e la mia direzione autoriale.

Domanda “tecnica”: quali attrezzature e obiettivi utilizza solitamente?

Nello specifico non ci sono delle scelte tecniche espressive che posso dire costituiscano la spina dorsale e la continuità nel mio lavoro. Qualsiasi mezzo può andare bene, purché registri, su un supporto che può essere la pellicola o il digitale, ciò che vedo e il modo in cui lo vedo, che possa dominare, coordinare attraverso i diaframmi, luci, atmosfere di ogni genere. Direi che nel tempo trascorso a svolgere questo lavoro ho utilizzato fotocamere a medio formato a pellicola, reflex, biottiche, ad esempio penso alla rolleiflex; ciò si nota nella sedimentazione del lavoro che ho svolto in Sardegna, dove è possibile osservare, sfogliando i vari album e libri che ho prodotto, il formato più panoramico, vicino a quello più quadrato della biottica, fino ad arrivare a quello medio 6x7. Non è pertanto importante la macchina fotografica e il suo costo, ma avere un’idea. Quindi diciamo, dal punto di vista tecnico, l’unica cosa che io ho sposato come metodologia è, per l’appunto, l’utilizzo dell’idea e la sua realizzazione attraverso qualsiasi mezzo avessi in mano in quel momento.

Come è mutato il linguaggio della fotografia da quando esistono i social?

Quello dei social non è un tema che mi ha condizionato profondamente, né ha influenzato il mio lavoro. Non li utilizzo molto, perché per fare una buona comunicazione sui social è necessario affidarsi a una persona che ci si dedichi nello specifico, altrimenti si rischia di proporre cose non approfondite né appropriate. Non mi piace come mezzo e lo limito nelle possibilità che fornisce di raccontare fatti e vicende, perché diventerebbe come un articolo di giornale: quindi preferisco scrivere, pubblicando fanzine e distribuendo così il mio lavoro, in maniera perciò maggiormente capillare, per mettere al corrente la mia cerchia di conoscenze su ciò che sto realizzando, oppure proporre il mio materiale attraverso un lavoro più completo. Nella maggior parte dei casi, quando vediamo delle foto sui social non è indicato il nome dell’autore, il luogo dove è stata scattata, la data, nulla, fatta eccezione qualche esempio dove il suo autore inserisce la © di copyright per proteggerle dal furto, cosa che, nei fatti, poi non avviene, giacché piattaforme come facebook possono utilizzare tutto il materiale che hanno a loro piacimento. Quindi, ribadisco, non li amo, salvo quando annuncio delle iniziative che devo comunicare nel modo più veloce possibile. Preferisco trascorrere il mio tempo libero chiacchierando con amici o, semplicemente, riguardando il mio archivio. Un utilizzo oculato di questo mezzo è a mio avviso assolutamente consigliabile: risulta antipatico osservare che alcuni professionisti o anche semplici utenti devono necessariamente metterci a conoscenza di aver fatto colazione con un cornetto piuttosto che con una patata bollita! Preferisco di gran lunga non venire a conoscenza di certi particolari, ma magari ricevere una telefonata e sentire lo stato d’animo della persona, cosa che i social non consentono. Sono spesso utilizzati per sfoghi sterili, frustrazioni espresse in maniera incompleta: ecco, per non rischiare tutto questo, cerco di farne a meno.